Источники инфицирования

Больные люди не являются эпидемиологически опасными. Хотя возможность инфицирования полностью не исключается, если здоровый человек прикасался непосредственно к поражённому участку тела пациента, страдающего кожной формой заболевания. Передача вируса в подобном индивидуальном порядке происходит через микротравмы, трещины и ссадины.

И в то же время Лабораторная служба здравоохранения Великобритании, ведущая широкомасштабные исследования сибирской язвы, подчёркивает, что ни один случай аспирационного инфицирования людей друг от друга пока не зарегистрирован.

Инфицированная почва для людей не опасна, хотя споры могут персистировать в земле десятилетиями, сохраняя неизменными свои патогенные функции. Однако опасность распространения бациллы резко возрастает во время проведения гидромелиоративных, строительных, геофизических и других земляных работ в заражённых местах. Выходя на поверхность земли, вирус сразу же формируют эпидемический очаг.

Заражению внешней среды спорами сибиреязвенной болезни также способствуют неразумные, необдуманные действия людей. Ярким примером такого утверждения являются несанкционированные захоронения инфицированных трупов животных, которые не были обработаны специальными средствами. К тому же глубина этих захоронений зачастую не отвечает установленным нормам. И выпас возле подобных необустроенных скотомогильников являет собой огромную эпизоотологическую опасность.

С точки зрения эпидемиологии, решающее значение следует придавать заболеваемости сибирской язвой аграрных животных. Помимо домашнего рогатого скота, необычайно восприимчивы к Антрацис дикие копытные, пушные звери, а также грызуны.

Сибирская язва у животных формируется очень быстро. Гибель на вид здоровых особей может наступить внезапно. При длительном течении Anthrax наблюдаются:

- отёки, распространяющиеся от гортани по всему телу;

- рвота, диарея, жажда.

Особенно тяжело протекает сибирская язва у таких видов животных, как буйволы, верблюды, ослы и др. Выздоравливают единицы. Буквально спустя несколько часов после инфицирования часто погибают олени и овцы.

Иногда заболевание развивается с молниеносной скоростью, и больные животные даже не успевают далеко отойти от очага инфицирования. В число быстро погибающих инфицированных животных входят также лошади и козы.

Зато сибирская язва у плотоядных (в т.ч. у взрослых собак и кошек) фактически не вызывает летальных последствий.

При захоронении павших животных очень велик риск заразиться какой-либо формой сибирской язвы, т.к. в ходе этого мероприятия возникает контакт с почвой, загрязнённой возбудителем.

С наибольшей вероятностью заражение может возникнуть:

- при соприкосновении с больным животным и его биоматериалом (моча, фекалии, кровь, кровянистые выделения);

- при употреблении заражённого мяса, а еще изготовленной из них мясной и костной муки;

- при вскрытии умерших;

- при использовании контаминированных продуктов животноводства — щетины, кожи, шерсти, шкур, готовых меховых изделий.

Ещё один возможный путь инфицирования любой формой сибирской язвы — укусы насекомых. Мухи-жигалки, комары, слепни, мокрецы и другие летающие кровососы переносят вирус от больных к здоровым. Заражение через кровососущих насекомых характерно для дальневосточных и северных регионов.

Эпидемиология

На нашей планете каждый год случается как минимум 2000 случаев заболевания сибирской язвы. Распространение этого заболевания приходятся на все континенты и регионы. Наибольшее число заболевших приходится на Африканский континент. Центральная и Южная Азия так же являются основными очагами вспышек. Менее подверженными считаются страны Южной Европы, но там все же заболевания появляются относительно часто. Сибирская язва редко проявляется в странах Северной Европы и Северной Америки. Под словом «редко» понимается от 1 до 20 случаев в год. Например, на сайте Википедии утверждается, что в 2011 году было зафиксировано 4 случая сибирской язвы, в 2012 – 11 случаев, а в 2013 – 2 случая.

Как было установлено учеными, первыми кто заражается являются домашние животные, а только потом люди. Причем к первым домашним животным относятся только травоядный скот. Кошки и собаки болеют сибирской язвой крайне редко. Их заболевария были замечены только в случаях поедания зараженного мяса. Если в вашем регионе были замечены вспышки сибирской язвы у животных, значит нужно принимать профилактические меры.

Читайте: Лягушка голиаф как самая крупная лягушка в мире

Чумка

Иногда эту болезнь, известную со времен одомашнивания животных, называют чумкой плотоядных. Это вирусное заболевание. Его возбудитель попадает в тело через дыхание или пищу, а переносчиками являются насекомые и зараженные собаки. Чаще всего животное может заболеть весной или осенью, то есть в те периоды, когда его иммунитет наиболее ослаблен. В особой группе риска находятся щенки в возрасте от 3 месяцев до 1 года. Молоко суки имеет антитела к этой болезни. Поэтому некоторые взрослые особи могут перенести чумку естественным образом без специального медикаментозного лечения.

Ключевая опасность заключается в том, что чумка очень сложно определяется по симптомам, так как в течение первых трех недель животное может не проявлять никаких признаков начавшегося заболевания. Однако в это время собака может активно распространять вирус среди других особей. Если животное вдруг становится неактивным, не хочет есть и старается изолироваться, то это может стать поводом к беспокойству. После развития болезни дальнейшее ухудшение состояния происходит стремительно. И если в течение нескольких дней не оказать квалифицированную медицинскую помощь, то животное может погибнуть. Качественное лечение увеличивает шансы на выздоровление и на последующую жизнь собаки без осложнений.

Пути заражения:

Собака может заразиться чумкой алиментарно или орально, а также аэрогенно через выделения больных животных. Особи, которые перенесли данное заболевание могут выделять жизнеспособный вирус еще в течение 3 месяцев. Передача через посуду, одежду или пищу также возможна, однако она менее вероятна и опасна. Инкубационный период составляет от 3 дней до 1 недели. Также возможна внутриматочная передача. В таком случае щенки могут заболеть после того, как через 5 недель исчезнет материнский иммунитет.

Выделение болезнетворного вируса:

Абсолютно все выделения зараженного животного являются заразными в течение 2 месяцев. Собаки, которые перенесли чуму, приобретают пожизненный иммунитет против нее.

Симптомы:

У животного наблюдается повышение температуры тела, понос, конъюнктивит, рвота, резкое снижение веса, гнойные выделения из носа и глаз, фарингит и тонзиллит. У беременных сук иногда случаются выкидыши.

Профилактика:

Регулярное плановое прививание собак может исключить данную болезнь. Щенков прививают в возрасте в 2 и затем в 3 месяца комбинированными препаратами.

Лечение и профилактика

Появление у любимицы характерных признаков язвенного поражения стенок желудка, требует незамедлительного обращения к ветеринарному квалицированному специалисту. Только в условиях ветеринарной лечебницы животному помогут провести тщательное исследование для постановки верного диагноза и дальнейшего назначения терапевтического курса.

Диагностические мероприятия включают в себя:

- Общий анализ крови – позволяющий оценить степень анемии (при желудочных кровотечениях), а также состояние факторов свертываемости крови.

- Анализ крови из вены на биохимию – дает возможность оценить работу внутренних органов (печены, почек, поджелудочной железы).

- Копрограмма. Необходима для определения кровотечений и обнаружения скрытой крови в каловых массах животного.

При подозрении на язву желудка, кошке проводят наиболее информативное исследование – гастроскопию. Этот вид инструментального исследования необходимо проводить под общим наркозом. Исследование позволяет не только обнаружить локализацию язв, но и дать характеристику их форме и типу течения заболевания. Также производиться забор биологического материала для исследования на гистологию.

Назначается также целый курс препаратов, снижающих активность выработки соляной кислоты (Омепразол, Ранитидин, Циметидин), а также средств, позволяющих защитить слизистую оболочку от агрессивного воздействия желудочного сока.

В состав комплексной терапии входят также:

- Противорвотные препараты (назначение их должно быть под контролем, так как они могут стать причиной кровотечений в желудке).

- Антациды и сорбенты – медикаменты, обладающие обволакивающим действием, предохраняют воздействие сока желудка на стенки, а также повышают восстановление поврежденных стенок пищеварительного органа.

- Антибиотики – при диагностировании причин вызвавших язву желудка, нередко обнаруживают Хеликобактер пилори, поэтому необходим курс противомикробных средств.

- Витаминные комплексы – необходимо для скорейшего выздоровления и поддержания защитных сил организма. Активно применяются: ретинол, токоферол, витамин С и биотин.

Немаловажное значение при лечении обнаруженной язвы желудка имеет правильно составленный диетический рацион питания. Лечебное питание позволяет снизить негативное влияние раздражающих веществ на пораженную слизистую

Питомцу дают слизистые каши, отвары рисовой крупы, бульоны сваренные на нежирном мясе.

В целях профилактики развития язвы желудка у кошки необходимо придерживаться следующих правил:

- подбор правильного сбалансированного питания;

- соблюдение режима кормления;

- своевременное лечение всех воспалительных процессов в организме животного;

- избегание стрессовых состояний кошки;

- соблюдение комфортных условий содержания.

Подавляющее большинство диагностированных случаев язв желудка у кошки, спровоцировано нарушением в правилах питания, а также неправильным несвоевременным лечением гастритов и других воспалений в пищеварительной системе.

Язва желудка может стать причиной не только дискомфорта у питомца, но и прободения желудка, перитонита, сепсиса и летольного исхода. Не стоит медлить, а при первых признаках нездоровья, обращаться к профессионалу.

Причины

Причин нарушения целостности слизистой оболочки, выстилающей стенки желудка, существует множество. В ветеринарии основными факторами, влияющими на развитие патологии, являются:

Нарушения в режиме питания. Базовая причина, развития язвенных поражений – кормление кошки пищей с человеческого стола, солеными и жаренными блюдами, консервами не предназначенными для кошек и копченостями. Язва желудка может развиваться и при кормлении дешевыми кормами, относящиеся к эконом классу. Различные кости от рыбы, шелуха и кости от сырого мяса, приводят к мелким повреждениям слизистой желудка, давая толчок к развитию поражений. Слишком горячая, грубая еда также повреждает нежный слой органа, провоцируя микротравмы.

Медикаментозные препараты. Использование большого количества нестероидных противовоспалительных средств, стероидных препаратов, приводит к воспалительным процессам в толще слизистой оболочки. В дальнейшем не своевременно обнаруженный и вылеченный гастрит приводит к язве.

Инородные тела в пищеварительном тракте. Проникновение инородных тел, особенно острых, провоцирует поражение нежных тканей внутренней стенки желудка, а в дальнейшем влечет к язвенным и некротическим патологическим процессам. Частая диагностируемая причина травмы в результате инородного тела – трихобезоары, раздражающие оболочку, приводя к язвенно-эрозивным изменениям.

Заболевания эндокринной системы. Одно из заболеваний эндокринной системы, провоцирующее язву желудка – гипоадренокортицизм или же другими словами болезнь Аддисона. Этот недуг возникает в результате поражений гипофиза или же коры надпочечников

На фоне гипофункции, снижается выработка кортизола или же другого важного гормона – адльдостерона. При этом, животное теряет аппетит, развиваются тошнота и потеря веса, слабость в мышечных волокнах.

Внутренние заболевания

Развитие язвы желудка может быть спровоцировано воспалительными процессами в поджелудочной железе, почек и печени (недостаточность почек, жировая дистрофия или же цирроз печени).

Стрессовые состояния. Представители семейства кошачьих, достаточно резко реагируют на различные стрессовые факторы и в результате этого, вполне может нарушаться общий психо-эмоциональный фон. Длительные стрессы приводят к гастритам с дальнейшим изъязвлением.

Интоксикации организма. Отравления тяжелыми металлами, кислотами предназначенными для бытовых целей, щелочами и продуктами нефтепереработки разъедают слизистую оболочку пищеварительного органа, в результате чего, образуются участки эрозий и язв.

Опухоли. Новообразования в пищеварительной системе, провоцируют развитие не только язвенных поражений, но и процессов некроза. Язва желудка может развиваться на фоне аденокарциномы, лимфосаркомы или других опухолей. Провокатор развития язвы желудка – специфический микроорганизм, обладающий стойкой защитной капсулой, не чувствительный к соляной кислоте. Большое количество этих бактериальных патогенных микроорганизмов, становиться причиной повреждений слизистой и как следствие, развивается язва.

Разновидности сибирской язвы

Патология протекает в септической и карбункулезной формах. Септический антракс характеризуется следующими разновидностями:

- Респираторная поражает преимущественно жвачных. Пневмония заканчивается гибелью из-за отека легких.

- Кишечную форму наблюдают у лошадей. Развиваются колики и кровавый понос.

- Ангинозная разновидность характерна для свиней. Животному трудно глотать, подозрение на сибирскую язву возникает на убойном пункте.

Карбункулезная форма поражает всех животных. Возникают одиночные или множественные гнойно-некротические воспаления волосяных фолликулов. Они вскрываются, в центре образуются некротизированные очаги черного цвета.

По остроте протекания различают следующие виды антракса:

- Молниеносный, характерен для МРС. У овец наблюдают мускульную дрожь, судороги, кровянистые пенистые выделения из носа, рта и ануса.

- Острый: у КРС прекращается лактация и жвачка, вздувается рубец. У лошадей развиваются колики, геморрагический запор и понос. Для обоих видов характерны отеки подгрудка, синева слизистых, затрудненное дыхание. Гибель наступает в течение 3 дней после появления первых признаков.

- Подострый: признаки те же, но смерть наступает на 6–8 сутки.

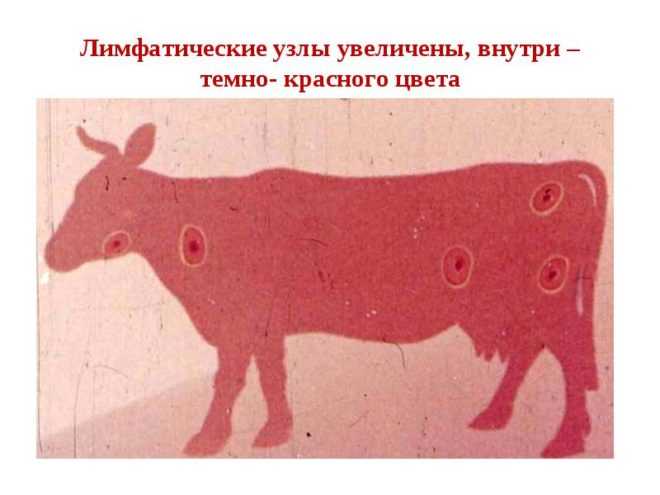

- Хронический: симптомы стерты, падает продуктивность, животные истощены, их выбраковывают. При убое обнаруживают воспаленные лимфоузлы.

- Абортивный: вялость, временная утрата жвачки, умеренная гипертермия заканчивается выздоровлением.

Профилактические действия

При диагностики у домашнего скота признаков сибирской язвы его необходимо изолировать от остальных животных, обработать место содержания, вакцинировать здоровых особей.

Прививки

Профилактические дозы противосибиреязвенной вакцины в зависимости от вида животного:

- лошади и верблюды по 15-20 мл;

- КРС и олени — 15-20 мл;

- овцы, козы, телята — 8-10 мл.

Стойкость к инфекции после иммунизации сохраняется до года.

Не рекомендовано вкалывать вакцину в следующих случаях:

- детенышам младше 3 месяцев;

- истощенным особям при высоких температурах;

- самкам на последнем месяце вынашивания детеныша;

- первые 10 дней после приплода;

- неделю после хирургических вмешательств.

В районах, признанных опасными по эпидемиологической обстановке ежегодно проводят вакцинацию КРС, лошадей, мелких сельскохозяйственных животных против сибирской язвы. В случаях крайне высокого риска прививки делают дважды в год. Молодые особи вакцинируют первый раз в трехмесячном возрасте, второй раз в полгода.

В весенний период срок вакцинации определяют исходя из упитанности животных. Осеннюю вакцинацию проводят до заморозков. Прибывший в данный период скот с других ферм прививают сразу при поступлении. Перед забоем скота с целью употребления мяса выдерживают 14 дней с момента вакцинации. Пить молоко после прививки от сибирской язвы и при подозрениях на нее можно после согласования с органами здравоохранения. Чаще молочные продукты зараженных животных подлежат уничтожению после процесса обеззараживания химическими средствами.

Первые две недели после введения вакцины работники ветеринарной службы осуществляют наблюдение за всеми привитыми животными.

Документирование прививок

На каждого вакцинированного животного составляют специальный акт со следующими данными:

- вид;

- возраст;

- название препарата, его изготовитель, серия, дата выпуска, сколько было использовано;

- данные ветеринарного врача.

К каждому акту составляют опись всех животных с указанием возраста, вида и данных их владельца. Дополнительно составляют документ со списком животных, которых нельзя было привить по противопоказаниям, указывают дату, возможную для вакцинации. Все документы хранят в учреждении ветслужбы два года.

Возбудитель сибирской язвы

Результат жизнедеятельности бациллы Bacillus anthracis, принадлежащей к семейству Bacillaceae. Аэробная бактерия представляет собой неподвижную грамположительную палочку. Её длина — от 6 мкм до 10 мкм, ширина — 1-2 мкм. Бацилла образует капсулу и споры. Кодировка капсулирования осуществляется плазмидой 60 kDa.

Капсула патогена сибирской язвы, состоящая из поли-g-D-глутаминовой кислоты, при окрашивании соответствующим препаратом может быть легко обнаружена. Дифференциальная диагностика бактерий рода Bacillus выполняется при помощи специальных тест-систем — API 20 Е; бактериологический анализатор Vitek и др.

Вирулентный возбудитель сибирской язвы продуцирует токсин-протеиновый комплекс, состоящий из трёх факторов патогенности. Каждый из них, взятый отдельно, патогенными свойствами не обладает. Сильный токсический эффект возникает при синергетическом действии всех трёх компонентов.

Но штамм считается уже достаточно вирулентным, чтобы вызвать симптомы сибирской язвы, если он может продуцировать смертельный и отёчный токсины и способен к образованию капсулы.

В результате попарного соединения с протективным антигеном летального и отёчного факторов образуется два экзотоксина, имеющих сложную химическую структуру. Компоненты токсинов вызывают появление сибирской язвы в течение ближайших двух часов.

Ведущей причиной быстрой смерти при заражении является присутствие летального токсина. Он вызывает стремительный лизис макрофагов, ликвидируя таким образом защитные силы индивида.

Выращивание возбудителя сибирской язвы в хорошо оснащённой лаборатории — достаточно несложный процесс и не нуждается в применении специальных культуральных методик.

Бактерия активно воспроизводится, образуя колонии в виде характерной «головы медузы», на простых сывороточных питательных средах и кровяном агаре. Полученным культурам не свойственно разрушать красные клетки крови — эритроциты.

Для выделения/подсчёта микроорганизмов Антрацис абсолютно не подходят дифференциально-диагностические среды Мак-Конки, а также иные селективные питательные микросреды, в состав которых входят соли желчных кислот. В таких условиях колонии возбудителя этой инфекции не образуются.

В анаэробных условиях вегетативные формы бациллы быстро погибают. Зато споры бактерии термостабильны и устойчивы в условиях внешней среды:

- они выдерживают прямой солнечный свет в течение 10-15 суток; сухой жар при t° от +120°С до +140°С — на протяжении 3-х часов;

- при кипячении погибают лишь после 15 мин., при автоклавировании (t° +110°С) — спустя 10-15 мин.;

- в земле могут сохраняться 100 лет; в навозе — до 15 лет; в дублёных кожах — годами.

В эпидемиологии большое значение имеет тот факт, что основной накопитель возбудителей сибирской язвы — земля. Поэтому пастбища, на которых находились отары инфицированных овец или табуны инфицированных лошадей, могут десятки лет сохранять споры Антрацис. Данный вариант заражения почвы является прямым и называется первичным почвенным очагом.

Бациллы сибирской язвы могут быть перенесены подземными водами, дождевыми потоками, тающими снегами на другие участки земли, образуя там вторичные земельные очаги.

Для человека значимую эпидемиологическую опасность представляет собой пасущийся на заражённой земле крупный рогатый скот и остальные травоядные животные.

Появление спор в слабощелочной/нейтральной среде происходит при температуре от +12°С до +43°С, если обеспечен свободный доступ воздуха. В трупах спорообразование не происходит, но оно возможно при вскрытии туш больных животных, и это обязательно нужно учитывать.

Клиническая картина

Типичный инкубационный период составляет 3-7 дней (зависит от штамма, физиологического состояния и прочих факторов). Как только бактерии заражают животное или человека, они с током крови очень быстро распространяются по всему организму. Микробы синтезируют мощный и очень опасный токсин, вызывающий некроз клеток и распад тканей, зараженных Bacillus anthracis.

Это заканчивается воспалением и повреждением органов, что быстро приводит к их неполноценной работе (сердечная, почечная и печеночная недостаточность). Огромное количество бактерий скапливается в воспаленных регионарных лимфатических узлах. Все это сопровождается сильным повышением общей температуры тела, повышенной жаждой и апатией. Чем еще характеризуется сибирская язва у кошек и собак?

Тяжелее всего протекает септическая форма инфекции, иногда развивающаяся по молниеносному типу, когда гибель зараженного животного может происходить в течение нескольких часов. Смерть, как правило, наступает от дыхательной недостаточности. Чаще фиксируется умеренная, острая форма, когда животные демонстрируют обобщенные симптомы болезни и постепенно выздоравливают при условии оказания им медицинской помощи.

Следует отметить, что кишечная разновидность сибирской язвы у собак и кошек практически не наблюдалась на практике, а потому при профузном поносе вероятность заражения именно Bacillus anthracis очень мала.

Лечится язва довольно просто – лечение предполагает назначение антибиотиков пенициллиновой группы. Как ни странно, но грозный возбудитель (к счастью) прекрасно лечится даже старым бициллином, на который многие «современные» бактерии не реагируют в принципе.

Когда обнаруживается сибирская язва у животных (без разницы, домашних или диких), об этом немедленно сообщается ответственным лицам. Все помещения, в которых находилось больное животное, немедленно подвергаются тщательной дезинфекции.

Поскольку споры сибирской язвы устойчивы ко многим дезинфицирующим средствам, вопрос согласовывают с сотрудником Министерства Здравоохранения относительно всех надлежащих процедур. За неисполнение этих предписаний положена уголовная ответственность.

Людей, контактировавших с больным котом или собакой (особенно хозяев), также изолируют в условиях карантинного блока инфекционного отделения местной больницы. Там они должны пробыть, пока пройдет теоретический срок инкубационного периода.

Одежду и прочие малоценные вещи, контактировавшие с больным животным, чаще всего сжигают (после обработки специфическими дезинфицирующими средствами они все равно придут в негодность).

Патологоанатомические изменения

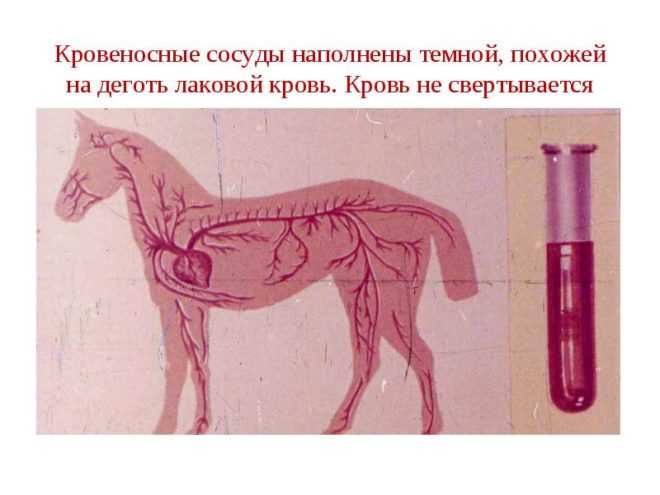

Если подозревается сибирская язва, нельзя вскрывать тела павших животных. Ограничиваются осмотром трупов. Они вздуты, ускоренно разлагаются, не окоченевают, из естественных проходов истекает не свернувшаяся темноокрашенная кровь. На слизистых мембранах находят микрогеморрагии. При молниеносной разновидности сибирской язвы обнаружить даже эти признаки не удается. Подозрение вызывают случаи внезапной гибели жвачных. У свиней трудно диагностировать данное заболевание по клинике. При вскрытии или послеубойной экспертизе обнаруживают геморрагическое воспаление лимфатических узелков около шеи, а также глотки.

Ускоренное разложение трупов

Что такое Сибирская язва —

Сибирская язва — острая зоонозная инфекция, протекающая с выраженной интоксикацией, образованием карбункулов на коже (кожная форма) или в виде сепсиса.

Краткие исторические сведения

Заболевание известно с древности под различными названиями: «священный огонь», «персидский огонь», «углевик» и др. В России его назвали «сибирская язва» в связи с преимущественным распространением в Сибири. В настоящее время заболевание встречается в единичных случаях. Идентичность инфекции у животных и человека и возможность её передачи от больных животных людям доказаны С.С. Андреевским в опыте самозаражения (1788). Возбудитель заболевания описан Ф. Поллендером, Ф. Брауэллом и К. Давеном (1849-1850); чистую культуру выделил Р. Кох (1876). Выдающаяся роль в изучении сибирской язвы принадлежит отечественным учёным — И.И. Мечникову, Г.Н. Минху, Н.Ф. Гамалее, А.А. Владимирову, Л.С. Ценковскому и др.

Диагностика Сибирской язвы:

Кожную форму сибирской язвы необходимо дифференцировать прежде всего от бактериальных карбункулов. Сибиреязвенный карбункул отличают формирование вторичных везикул («ожерелья») по краям язвы, чёрный струп на её дне с характерной потерей болевой чувствительности, выраженный студневидный отёк по периферии. Последний может предшествовать образованию карбункула (эдематозная форма).

Для генерализованной формы характерно бурное нарастание признаков интоксикации с развитием сердечно-сосудистой недостаточности, геморрагического синдрома, отёка лёгких, олигурии, инфекционно-токсического шока. При различных вариантах её течения констатируют поражения лёгких (пневмония, плеврит) с обильной кровянистой мокротой («вишнёвое желе»), ЖКТ с кровавой рвотой, жидким стулом с примесью крови.

В некоторых случаях необходимо дифференцировать заболевание от чумы и туляремии.

Лабораторная диагностика

• Бактериологические исследования, состоящие из трёх последовательных этапов — микроскопии мазков из патологического материала, выделении на питательных средах чистой культуры возбудителя, биологической пробы на лабораторных животных.

• Серологические исследования: реакция термопреципитации по Асколи, люминесцентно-серологический анализ и другие серологические методы.

• Кожно-аллергическая проба с антраксином.

Исследования проводят в специальных лабораториях с соблюдением правил работы с возбудителями особо опасных инфекций.

Профилактика различных болезней у собак

Все болезни гораздо легче предотвратить, чем затем долго и мучительно их лечить. Это касается и смертельных заболеваний у собак. Практика показала, что наиболее действенным способом защитить своего питомца от болезней является своевременное и регулярное прививание, а также обработка от эктопаразитов. Благодаря этому можно сформировать крепкий иммунитет у животного и многократно снизить риск заражения. Современная фармацевтическая промышленность разработала множество эффективных вакцинных препаратов, в том числе и комплексного воздействия.

Важные меры профилактики против бактериальных, паразитарных и вирусных болезней собак:

- Контролировать передвижение собаки во время выгула с помощью поводка, недопущение ее близкого контакта с другими особями, особенно – бродячими или теми, кто переболел опасными болезнями. Нужно учитывать, что многие возбудители находятся в организме до 3-6 месяцев. Это позволит на 80% снизить риск заражения.

- Не гулять с псом возле мусорных свалок или баков, так как в таких местах часто находятся грызуны, которые являются переносчиками различных опасных болезней, таких как лептоспироз и другие. Такие меры защитят здоровье не только собак, но и их владельцев.

- Запрещать собаке нюхать и уж тем более есть кал, так как это может стать причиной появления глистов.

- Хорошая гигиена животного, а также качественное питание и наличие достаточного количества свежей воды.

- Сбалансированный корм, обогащенный всеми необходимыми для породистой собаки витаминами и микроэлементами, формирующими крепкий иммунитет.

- Натуральная пища должна быть подкреплена наличием специальных витаминных добавок, которые может рекомендовать ветеринар.

- Нельзя кормить животных сырой термически необработанной едой. Это особенно актуально для рыбы, которая может быть зараженной гельминтами. Даже в замороженных продуктах некоторые виды болезнетворных микроорганизмов могут сохранять активность около года.

- Если у собаки наблюдаются характерные для одного из опасных заболеваний симптомы, нужно немедленно обратиться в специализированную клинику. В данном случае – дорог каждый час. Это не только сохранит жизнь питомцу, но также защитит и его хозяина от опасности.

- Никакого самолечения! Оно может ухудшить состояние питомца и стать причиной потери ценного времени и, как следствие, – его смерти. Корректное и эффективное лечение может назначить только ветеринарный врач.

Знание симптоматики и особенностей опасных заболеваний поможет хозяину не только сохранить крепкое здоровье своего любимца, но и спасти ему жизнь.

Автор статьи:

Ведущий ветеринар МосВетЦентр

Андрей Лайкин

Причины и способы заражения

Главной причиной заражения сибирской язвой является бактерия Bacillus anthracis. Она представляет собой палочковидную грамположительную бактерию размерами от 1 до 9 мкм. Эта бактерия распространена повсеместно. Обычно, споровые бактерии сибирской язвы находится в почве в состоянии покоя. В неактивном состоянии в почве они могут находиться десятками, а может даже и сотнями лет. Наибольшей опасности заражения подвержены травоядные животные, которые питаются с зараженной земли. Сам процесс заражения довольно плохо изучен, но есть вероятные предполодения.

Читайте: Желтая лихорадка как острое вирусное заболевание

Желудочно-кишечный тракт

Предположение о заражении через желудочно-кишечный тракт заключается в следующем. Животное поедает загрязненную бактерией растительность и если в его желудочно-кишечном тракте имеются повреждения, бактерия попадает в кровеносную или лимфотическую систему. После попадания в кровь через кишечный тракт или через открытую рану, Bacillus anthracis начинают активно размножаться и убивают организм в течение нескольких дней или недель. Образование черных язв в желудочно-кишечном тракте объясняется тем, что споры бактерий начинают активно размножаться, прорастать и поражают зараженный участок. Это подтверждается наблюдениями ветеринаров в том, что у зараженных животных вытекает черная кровь. Большинство бактерий сибирской язвы умирает или становятся неактивными после смерти носителя в течении нескольких часов. В этот момент они являются не заразными. Следует отметить, что через какой-то промежуток времени бактерии вытекшие с кровью вновь начинают образовывать споры и становятся смертельно опасными. Этот процесс еще плохо изучен и требует дополнительных усилий.

Читайте: Полиомиелит как заразная болезнь вызывающая паралич

Ингаляционный

Ингаляционное заражение происходит следующим образом. Как только споры вдыхаются, они переносятся через воздушные каналы в альвеолы (воздушные мешочки) легких. Затем споры атакуются макрофагами. Макрофаги — это белые кровяные тельца, которые атакуют инородные вещества и микробы не имеющие белкового происхождения здорового организма. После этого макрофаги переносят по мелким кровеносным сосудам сибирскую язву к лимфатическим узлам грудной клетки. Попав в лимфатические узлы споры начинают размножаться и прорастать. При этом они высвобождают активные бактерии сибирской язвы в кровь и распространяются по всему телу. Попадая в кровоток, они высвобождают три активных белка, которые называются летальный фактор, фактор отека и защитный антиген. Сами по себе(по раздельности) они являются безвредными для человека, но их смешивание очень опсано. Такое смешивание приводит к образованию опасных токсинов в крови. Если человек или животное не получает нужные антибиотики вовремя, то вероятность летального исхода составляет 100%. Даже при своевременном получении антибиотиков вероятность летального исхода очень велика из-за отравления токсинами.

Читайте: Прививка или иммунизация как главное достижение XX века